Es ist ein schöner Tag, um über den Tod zu sprechen: Der Herbst hat die Hansestadt eingenommen, die Blätter golden gefärbt und das Licht strahlt im weichen Glanz hinab auf den großen Findling am Wegesrand des Öjendorfer Friedhofs. Um den Stein liegen Blumen, Grablichter, Heidekraut und dekorative Gegenstände – ein Grabmal, mit der einfachen Gravur „GROSSMUTTER“.

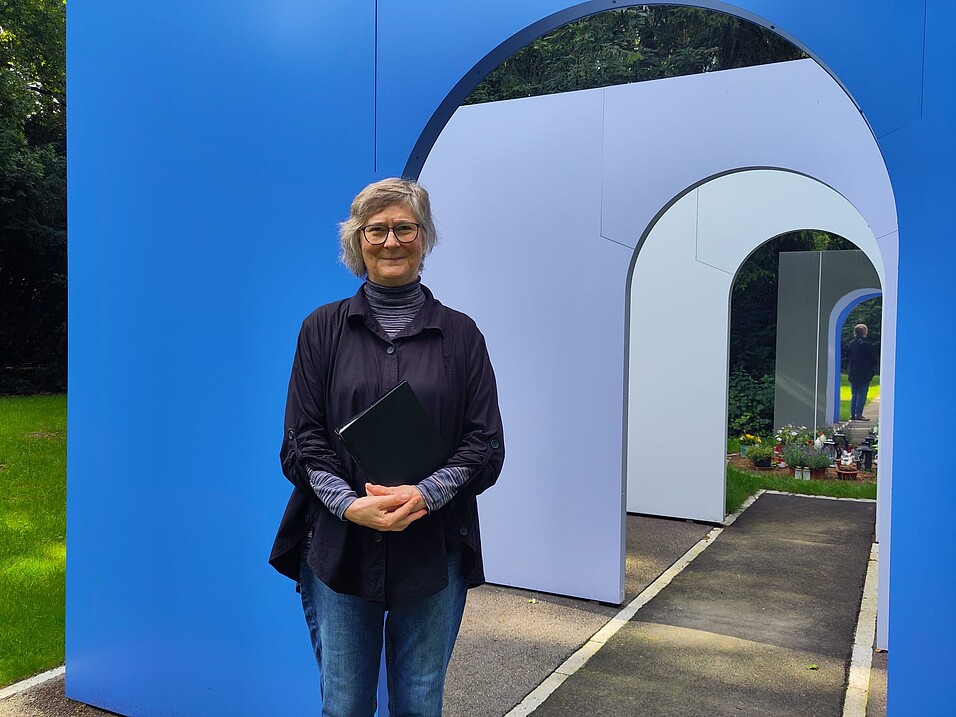

Die Gravuren sollen an das Beziehungsgeflecht erinnern, in dem die Verstorbenen gelebt haben: Sie waren Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Töchter, Söhne, Freund*innen – und Großeltern. Hier, am Weg des Gedenkens und Besinnens, treffe ich mich mit Pastorin i.R. Sabine Erler, um über das Sterben zu sprechen.